“Juana de América” fue como bautizaron en 1929, para su ventura o desventura, a la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou, quien nunca se imaginó que para entonces era ya tan famosa.

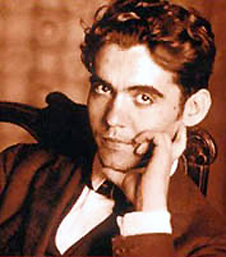

“Juana de América” fue como bautizaron en 1929, para su ventura o desventura, a la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou, quien nunca se imaginó que para entonces era ya tan famosa.La pequeña ciudad de Melo, al oriente de la República Oriental del Uruguay, fue donde nació y creció Juana Fernández Morales (1892-1979; aunque al parecer en determinado momento ella propagó que había nacido en 1895), hija de un emigrado gallego que le dio a leer a la poeta Rosalía de Castro cuando era niña y le abrió las puertas al mundo de la literatura.

En 1914 Juana se casó con un oficial del ejército, Lucas Ibarbourou, de quien tomó el nombre y con quien estuvo casada hasta quedar viuda. Cuando luego de itinerancias se establecieron de fijo en Montevideo cuatro años después, ella pudo dedicar tiempo y energía a su quehacer poético, construyendo una trayectoria que a la larga la llevaría a obtener el Premio Nacional de Literatura de su país en 1959, entre múltiples reconocimientos.

La popularidad de su poesía se debió tal vez a que su lenguaje sencillo sortea sin afectaciones los retorcimientos literarios que tanto gustaban al modernismo (corriente de la que abrevó en primer término), consiguiendo una inmediatez con los lectores que seguro era de agradecer.

Pero a su éxito contribuyó sin duda también la delicada sensualidad de muchos de sus poemas. Varios de ellos tienen una considerable carga erótica… tomando en cuenta las circunstancias de la época. Ya que acaso para nuestra mentalidad contemporánea, harto más permisiva, algunos pasajes, no todos, podrían resultar quizás algo cándidos, o incluso difíciles de registrar.

Sin embargo, quizás exagero, ya que, como han señalado estudiosos del erotismo, cuando existe un interdicto, o sea una prohibición que se antoja transgredir, la carga erótica se incrementa sobremanera. Así, en el no-mostrar se muestra mucho, y en el no-decir se dice mucho.

Podríamos figurarnos entonces en este poema a la aparentemente inocente señora Juana, la decente esposa de un militar en Montevideo de los años veinte, imaginando acudir (¿o acudiendo?) a reunirse con su amante en secretísimo sigilo.

La protagonista habría tenido que pasar inadvertida a toda costa, despojar a su aspecto de cualesquiera señas particulares, envolverse en negro para fundirse con la noche. Lo que había en juego era más que su reputación, más que la violencia física del cónyuge si llegara a enterarse, más que su propia integridad.

Pero el anhelo del cuerpo del amante, de esos besos de serpentinas locas, de la fogosidad del encuentro que empieza a saborearse desde horas antes de ocurrir, era simplemente algo más poderoso que cualquier riesgo.

¿O acaso, en esas peculiares inversiones de perspectiva que de pronto ocurren, la magnitud del riesgo era lo que le otorgaba poder erótico al anhelo por el amante?

Circunstancias a un lado, concluiríamos que no hay nada nuevo bajo el sol. Salvo que hoy difícilmente diríamos “ceñir”, que significa más o menos “envolverse apretadamente en sus ropajes a manera de momias las mujeres de principios del siglo veinte”.

Tampoco, creo, ninguna mujer contemporánea exclamaría: “¡Descíñeme, amante!” (¡¿te imaginas lo que se debieron haber tardado para mutuamente desceñirse?!), sino más bien: “¡Desnúdame!”, o en un plano más apasionado: “¡Quítame la ropa pero ya!”

[Gonzalo Vélez]

La cita

autora: Juana de Ibarbourou

Me he ceñido toda con un manto negro.

Estoy toda pálida, la mirada extática.

Y en los ojos tengo partida una estrella.

¡Dos triángulos rojos en mi faz hierática!

Ya ves que no luzco siquiera una joya,

ni un lazo rosado, ni un ramo de dalias.

Y hasta me he quitado las hebillas ricas

de las correhuelas de mis dos sandalias.

Mas soy esta noche, sin oros ni sedas,

esbelta y morena como un lirio vivo.

Y estoy toda ungida de esencias de nardos,

y soy toda suave bajo el manto esquivo.

Y en mi boca pálida florece ya el trémulo

clavel de mi beso que aguarda tu boca.

Y a mis manos largas se enrosca el deseo

como una invisible serpentina loca.

¡Descíñeme, amante! ¡Descíñeme, amante!

Bajo tu mirada surgiré como una

estatua vibrante sobre un plinto negro

hasta el que se arrastra, como un can, la luna.

*** *** ***

¿ Te gustó ? ¡ Suscríbete y recibe 1poeta & 1poema en tu buzón !

*** *** ***